Las tonalidades verdes de la vegetación y el colorido de las flores caen como bruma sobre la ciudad. La luz es cálidamente alegre. La primavera le disputa territorio al invierno. Es sábado en la tarde. Llévate una campera, le sugiere el padre a la hija. La madre oye indiferente. Silencio. Las palabras se evaporan en el viento que sopla con olor a mar. A salitre. Caminan a la parada. Esperan el ómnibus 405.

Los tres recorren silenciosos una exposición del colectivo fotográfico Covilatam. Sus miradas afiladas se desplazan sobre Imágenes impecables que increpan el coraje, la alegría, el sufrimiento de los latinoamericanos sobreviviendo a la peste que comienza a retroceder. Cuelgan de paneles verticales a cielo abierto en un parque anegado de árboles y vegetación domesticada.

Llega la matrona de la fotografía en esa urbe, Annabella Balduino. Ella los invitó a una caminata fotográfica con sus estudiantes en ese parque. Es recia, pero sin perder la ternura. Setenta y cortos años. Saluda. Bromea. Hace algún comentario sobre la exposición fotográfica. Terminan de llegar sus muchachos. Tiene ánimo de juventud. Lleva una porción de su cabello coloreado de verde claro. Vamo arriba, dice con entusiasmo y comenzamos a caminar cámaras en mano. Fuma como centinela de alguna operación clandestina contra el poder. La hija y su madre se separan del grupo. Marchan a curiosear las mercaderías decembrinas en una exposición de pequeñas empresas.

El padre desembolsa la cámara fotográfica. Enrolla la correa en su mano derecha. No olvida la violencia en su país. Mira. Reflexiona visualmente. Piensa en las salidas a los mercados, con sus estudiantes en la ciudad que dejó al emigrar. Que guarda ajada en algún bolsillo como soplo de ilusión. Ya es de noche. Obtura su máquina. Tres planos abiertos de la amplia caminera donde está la exposición. Movimiento marcadamente sugerido. La mujer con el mechón de cabello coloreado de verde a la derecha del cuadro, sonríe detrás de su cámara. En las otras dos imágenes, sendas parejas tomadas de las manos. Fantasmáticas. Tal vez solitarias anímicamente. Él Sigue a los jóvenes. Siente que no llegan las epifanías visuales.

Las mujeres posiblemente comerán un churro o tomaran un chocolate caliente. Miraran los zarcillos hechos a mano por artesanos. Comienza a arreciar el frio de inicios primaverales. No llevan chaquetas. Solo remeras o franelitas suaves. El parque es inmenso. El padre llega al espacio de carruseles, caballitos, toboganes con trencitos rapidísimos que en las bajadas enfrían el estómago y nos hace prensar los dientes. Ve a través del visor los juegos mecánicos. No fotografía. Imagina sus imágenes de aprendiz. Carros voladores que dan vueltas y con las bajas velocidades de la cámara, se convierten en círculos coloridos. Fastidio. Los estudiantes con sus cámaras montadas sobre trípodes y sus disparadores a distancia cliquean sus cajas de encantamientos. Varían tiempos de exposición. Ven lo fotografiado. Flipan.

La hija y su madre, quizás probarán sobre sus cuerpos algún vestido estilo hindú costureado en calma. Estarán alegre. Disfrutarán. Intentarán comunicarse para acordar el regreso. No tienen saldo en sus móviles. El frio desgajado desde el extremo del invierno moribundo, baila con la brisa.

Una muchacha se extravía del grupo de estudiantes, casi no mira por su visor. Muestra ansiedad. Tantea entre la gente con su mirada. Busca a su colectivo. El padre le solicita a la madre superiora de la fotografía su teléfono. Llama a las mujeres. No responden. Insiste. Nada. Se mueve. Ve una especie de carpa sobre una pequeña plataforma con el rótulo Cinema 3D en rojo fosforescente. Al frente, uno de los estudiantes, calvo, alto, abdomen abultado, fotografía a las personas que pasan. Él Recuerda a Alfred Hitchcock y una Ventana indiscreta. Las epifanías cuando llegan es mejor que nos encuentren trabajando. Hace un encuadre fijo. Deja que la gente en contraluz entre y salga de cuadro. Destaca arriba del encuadre las palabras en rojo. Dispara seis veces su cámara. Suspira de goce. Sin mirar en la pantalla de respaldo de cristal en su máquina, sabe que la gracia visual lo ha ungido. Observa al público. Los ojos de la muchacha separada de sus compañeros, los ubica. Esboza una sonrisa de alborozo y va a su encuentro.

El padre sube al ómnibus de regreso a casa. Cierra la ventanilla. Ve la ciudad inundada de luces de colores y signos de interrogación de neón. Largo el trayecto. Se separó también de la caminata, pero voluntariamente. Ellos continúan su festín visual. Llega. Abre el primer portón de acceso. Ellas acurrucadas bajo la cercanía cálida del hogar, sonríen. Veintitantos años de convivencia no se viven impunemente. No los enfría la ausencia del hilo online.

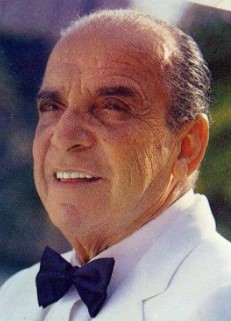

Alejandro Vásquez Escalona